首先,羊这个汉字最早的语义也仅能指绵羊。山羊被称作羖䍽。至于为什么汉英两种语言后来的发展不同,更多的还是语言之外的条件决定的,例如文化、历史、地理等等。下面开始分析: 从生物学分类上看,英语区分山羊和 ...

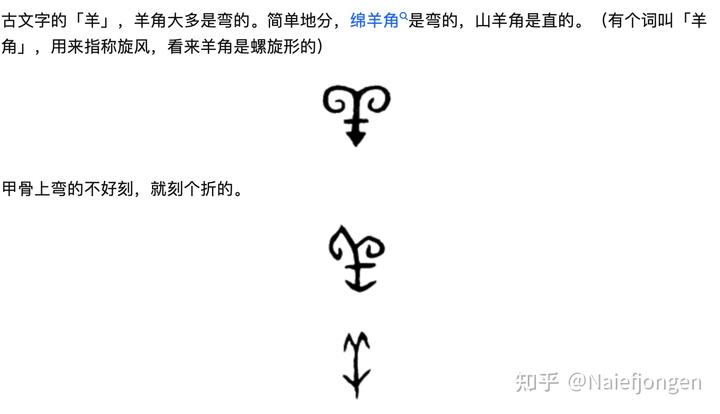

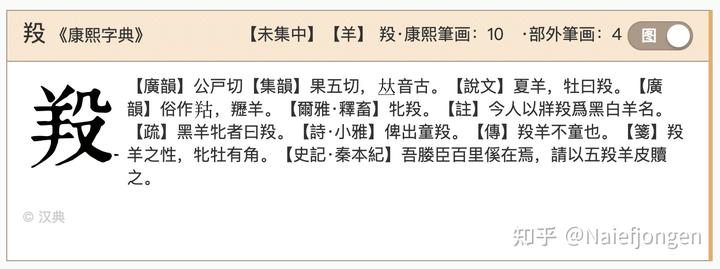

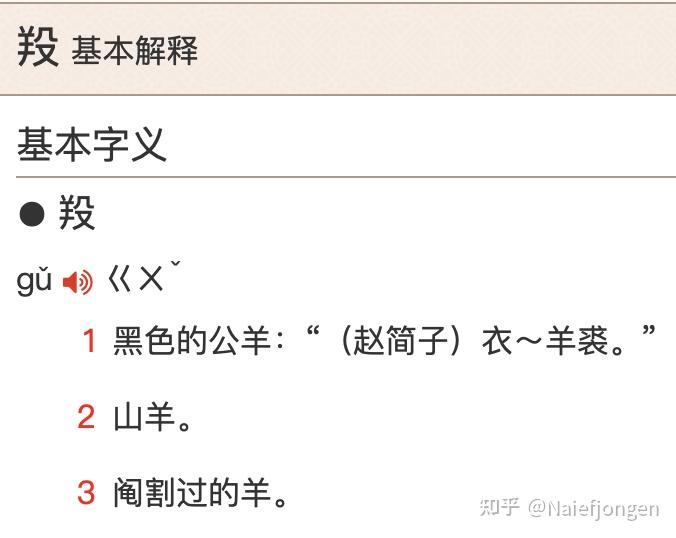

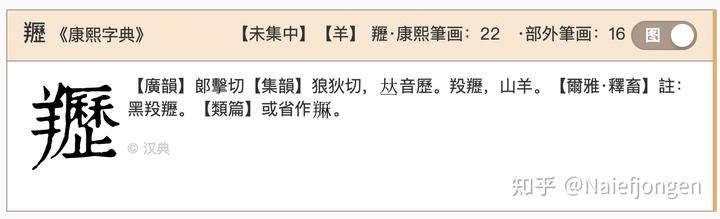

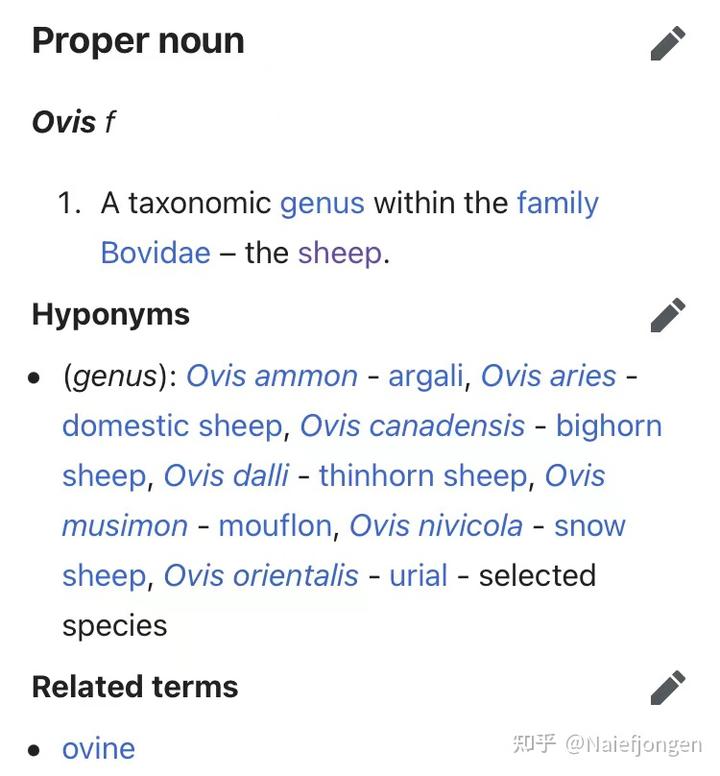

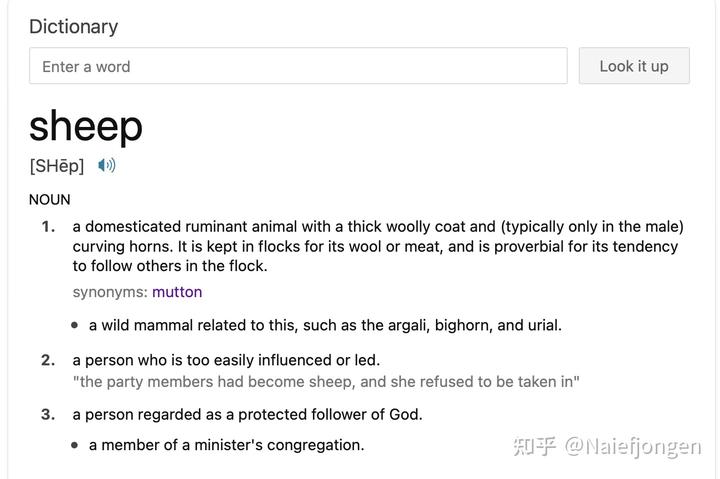

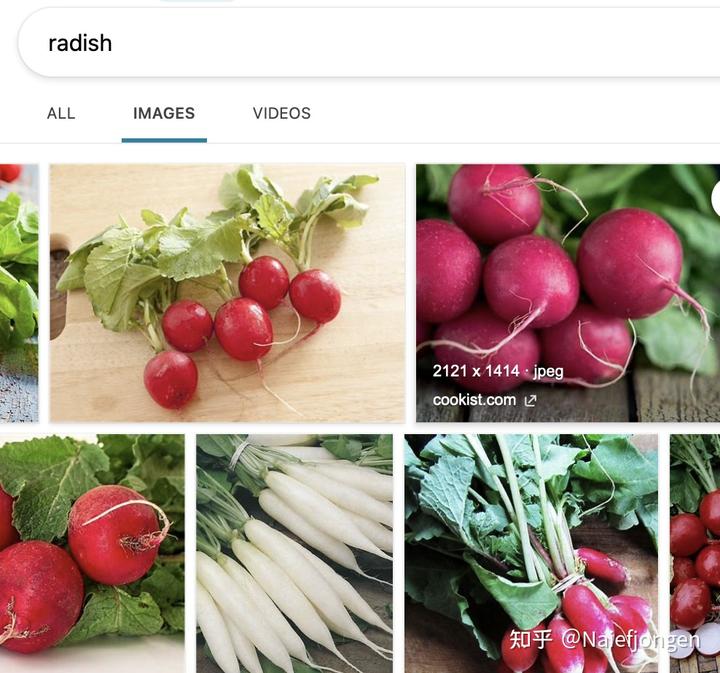

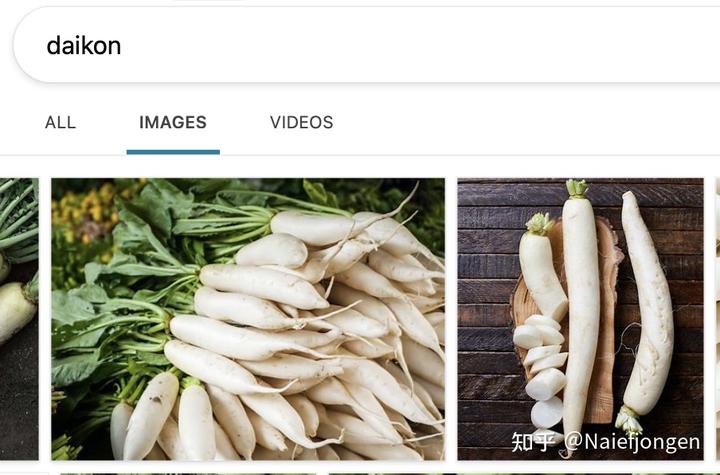

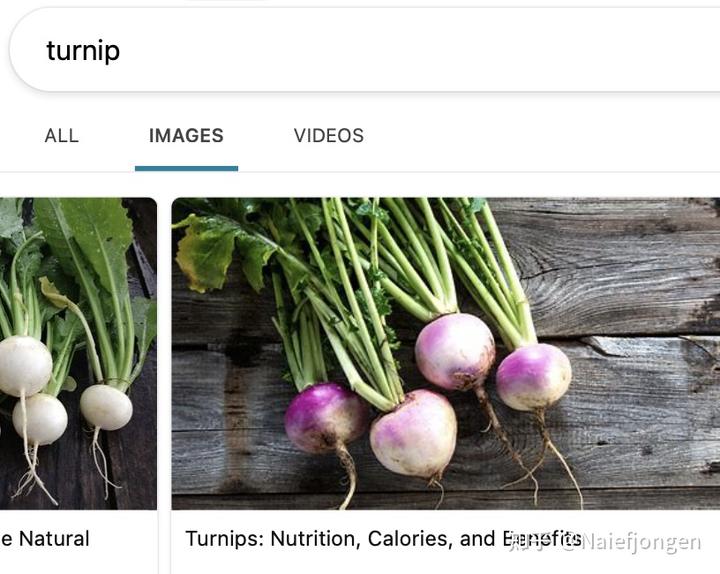

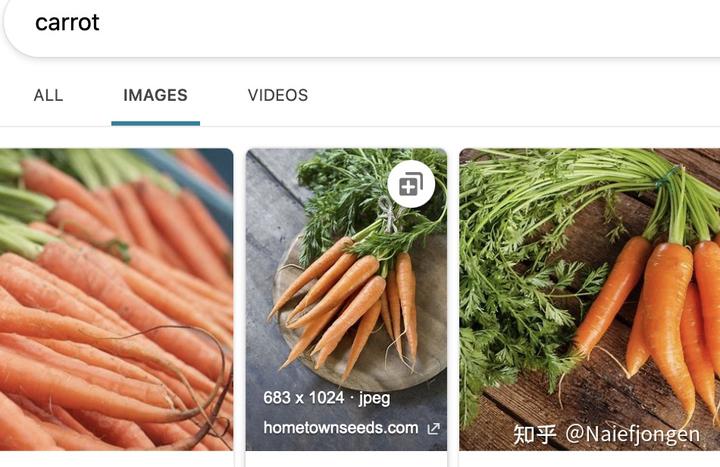

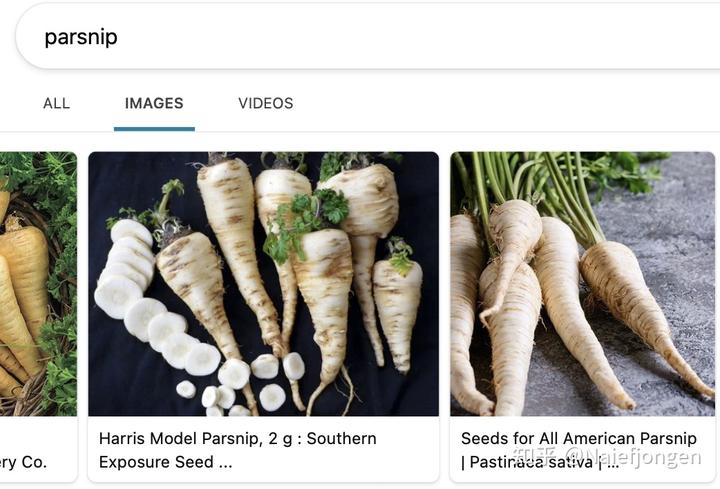

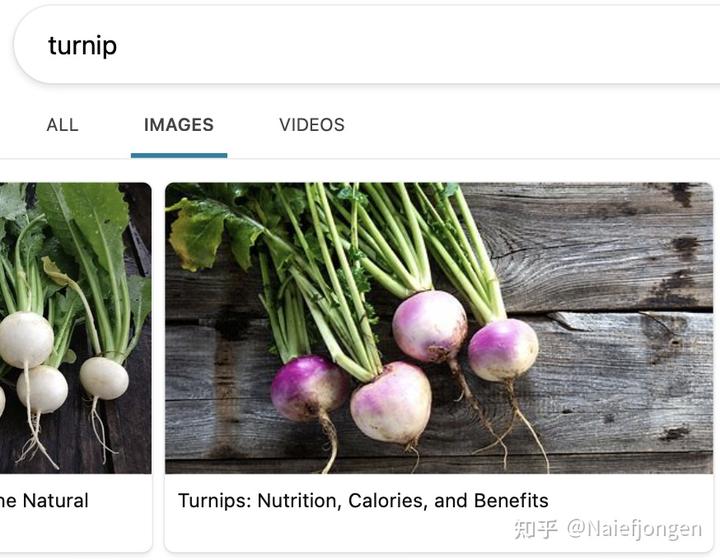

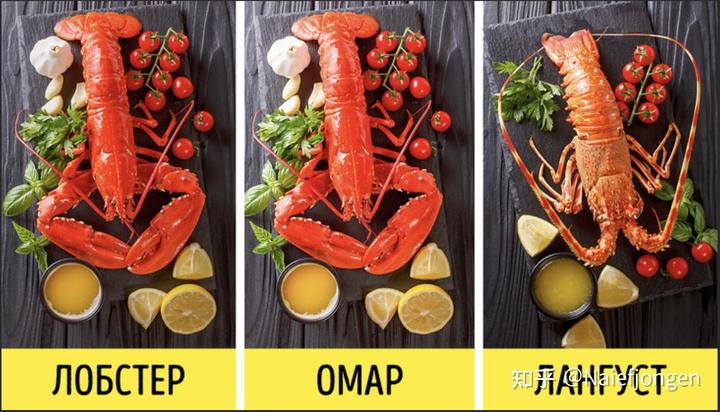

AI小编归纳总结《羊字变形记》 汉字"羊"原是绵羊的专属符号,甲骨文里弯角盘曲的造型,商周青铜器上的尊贵图腾,都指向草原的绒毛使者。英语却早早为山羊(goat)和绵羊(sheep)划清界限,公母称谓如billy与nanny透着牧场生活的精准。 唐宋时期,山羊带着倔强的胡须闯入中原文明,随着南迁的炊烟在青瓷上刻下新印记。这场动物词汇的扩张运动,暗藏着游牧与农耕的角力——绵羊需要辽阔草场,山羊却能啃食陡峭的山崖。 语言像一面棱镜,折射着生存的智慧:汉语用"羖䍽"区分山羊,英语以snail统称螺蛳;当欧洲人执着于龙虾钳子的分类时,东方人早已在"萝卜"的统称里尝遍百味。每个词汇都是文明的密码,记录着人类与自然谈判的痕迹。 [本文内容由人工智能深度求索 - DeepSeek辅助生成,仅供参考] 首先,羊这个汉字最早的语义也仅能指绵羊。山羊被称作羖䍽。至于为什么汉英两种语言后来的发展不同,更多的还是语言之外的条件决定的,例如文化、历史、地理等等。下面开始分析: 从生物学分类上看,英语区分山羊和绵羊还是很符合逻辑的!英语在大类上区分 sheep(绵羊属,即 ovis)和 goat(山羊属,即 capra)。需要指出,ram 和 ewe 虽然在很多英汉词典里被简单地翻译成 公羊 和 母羊,但是在英语词典中它们都只是 male sheep 和 female sheep,并没有 male goat(英文叫做 billy (goat)或 buck)和 female goat(英文:nanny (goat)或 doe)的意思。而 buck 和 doe 同时又可以指代好多种其他哺乳动物的雄性和雌性,容易混淆,所以要在语境中使用。因此还是 billy 和 nanny 用的更多。说句题外话,不少汉英词典把 ram 翻译成公羊而把 billy goat 翻译成公山羊,是否也在佐证,其实羊在汉语的默认语义也是绵羊而非山羊呢? 而汉字的羊,最早在甲骨文中也仅仅 绵羊的意思(参见:羊年的「羊」应该译为哪个英语单词,Sheep、Goat 还是 Ram? - 曹世木的回答 - 知乎https://www.zhihu.com/question/28209284/answer/39967183)。  而这个回答中也提到,满清翻译十二生肖的时候,经过考证后将”羊“翻译成满语的”绵羊“(honin)。(羊年的「羊」应该译为哪个英语单词,Sheep、Goat 还是 Ram? - 難忍別離淚的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/28209284/answer/39928467) 因此,更有趣的问题应该是:羊字本身在汉语中只代表绵羊,为什么慢慢地语义变宽了?回答是:(来自 @曹世木 回答下的 @紫枫血 的评论) 从目前的考古挖掘而来的遗骸证据来看,绵羊传入我国的时间要早于山羊。其次,甲骨文中的羊字,字形上具有巨大而弯曲的角,造型接近盘羊及绵羊。此外,从不同朝代的出土文物来看,在商至秦汉时期,形象多为具有巨大卷型角的绵羊造型。例如商代的四羊方尊、春秋时期的三足羊首鼎等,其就是典型的绵羊形象。在晋代,随葬的青釉羊中开始出现带胡子的山羊造型。而在唐宋之后,带胡子的山羊的形象逐渐增加,并大有成为主流之势。这反映了两个问题,一是绵羊在我国的养殖应早于山羊;二是山羊逐渐在我国中原和南部兴旺起来。这可能由于绵羊对草场要求较高,适合于西北草原地区饲养,而山羊则管理更为粗放,在我国南部也可饲养。而唐宋之后随着中原文化向南移动,因此中华文明中羊的形象,也逐渐从绵羊向山羊开始了过渡。 那么,在文言文中,对于山羊就应该有其他的称呼了?确实如此:羖䍽(音:gu3li4,中古音:ku lek)(感谢知友@知乎用户 qOulTo)       这个词典的 sheep 词条解释 sheep = ovis/ovine(绵羊属),第一条的补充里面说了:a wild mammal related to this, such as the argali, bighorn, and urial. 就是说 sheep 不仅仅指家养的绵羊,但是同样可以指代它的野生亲属,例如:盘羊、大角羊、东方盘羊,他们都属于 ovis(绵羊属)。  Merriam-Webster 词典的定义也一样:sheep = ovis,不像牛津词典区分 sheep(提供羊毛的家羊)和 mutton(提供羊肉的家羊):  最后,说到这类问题,我还很好奇,为什么中文必须分清蜗牛和螺蛳,而英文只需要一个 snail? @张睿 补充:汉语的“萝卜”也涵盖了好多英语词:       另一个中文一般只用上位词(hypernym)而外语爱用下位词(hyponym)的情况就是龙虾。这个词在中文正常可以指代两种动物:左边一种有钳子的(波士顿龙虾,其实是一种鳌虾),右边那种没钳子的(澳大利亚龙虾,真龙虾)  在中文的语境中说龙虾就可以了。但是在某些语言,比如法语、意大利语、俄语里头是区分的 波龙 - 有钳子:astice(意大利语)、homard(法语)、омар(俄语,读音 omar,来自法语)/лобстер(俄语,读音 lobster,来自英语) 澳龙 - 没钳子:aragosta(意大利语)、langouste(法语)、лангуст(俄语,读音 langust,来自法语) 我之所以记得如此清楚,是因为……当时我在佛罗伦萨一家海鲜餐厅点餐,问他们有没有 astice(当时我以为龙虾都叫这个),结果跟我说没有。不久我看隔壁桌上了澳龙(aragosta),感到受到了欺骗,遂质问老板。老板说,他以为我只是问的波龙,当然就说没有了。结果我就错过了龙虾。 |

《羊字变形记》 汉字"羊"原是绵羊的专属符号,甲骨文里弯角盘曲的造型,商周青铜器上的尊贵图腾,都指向草原的绒毛使者。英语却早早为山羊(goat)和绵羊(sheep)划清界限,公母称谓如billy与nanny透着牧场生活的精准。 唐宋时期,山羊带着倔强的胡须闯入中原文明,随着南迁的炊烟在青瓷上刻下新印记。这场动物词汇的扩张运动,暗藏着游牧与农耕的角力——绵羊需要辽阔草场,山羊却能啃食陡峭的山崖。 语言像一面棱镜,折射着生存的智慧:汉语用"羖䍽"区分山羊,英语以snail统称螺蛳;当欧洲人执着于龙虾钳子的分类时,东方人早已在"萝卜"的统称里尝遍百味。每个词汇都是文明的密码,记录着人类与自然谈判的痕迹。 [本文内容由人工智能深度求索 - DeepSeek辅助生成,仅供参考]