观澜海,品源创,优工作,享生活。欢迎大家进入澜海源创职业意识、职业素养成长空间。

万事俱备,只欠......?

学习成长九弊之配套全才学

文字 | 金叶子 录音 | 金叶子

说到九弊中配套全才学的认识盲区,就需要我们回头从学习成长本身的思考上再进一步。

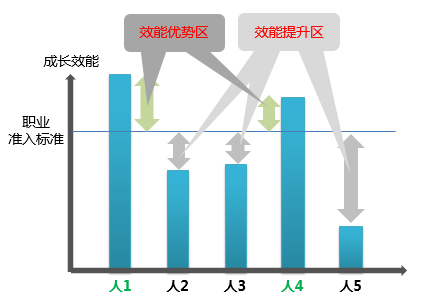

我们每个人后天的学习通常是为了让自己能够更好地面对未来,生存也好,发展也罢。但因为人与人之间的差异,在相对同等的条件下,每个人学习后成长的质量和效率则各不一样。而社会对人的需求模式却是“择优录取”,即使是在工作过程中,很多管理者也是以此模式在选人用人。这里提到的“优”一般都是指我们当下的状态指标,而不是我们进步的幅度和可提升的空间。于是,促成眼前状态指标的达成或超越,就渐渐成了人们追逐的目标焦点,已经达标者试图保持优势,以把握可能的职业发展机会;未达标者则想尽办法要跨越效能提升区,以获得必须的职业生存能力。

在这两种诉求力量的双向推拉之下,人们对孩子或自己的学习成长效率的要求变得越来越高。

学生阶段除了常规的学校学习之外,还有很多以提升某个科目或特长为目的的补习班;

职场中也是如此,各类针对不同职级、不同岗位、不同时机、不同技能的培训和辅导也让人觉得专业度在持续提高。

教育者和管理者们更是不惜重金,投入好的设备、好的学习工具、好的系统化的支持,希望能进一步提高人们的学习效能。

我们自己在这样的认知浪潮中,也会习惯性地觉得,好的配套可以帮助我们获得更不一样的成长与进步。

如此完备的配套,看起来十分的专业,也会让人有一种它必然会很有效果的信赖感。然而,任何事情的发展演进都是福祸相依的,配套全的弊端在于这些东西会制约一个人真正的突破能力与创造能力,所有的一切都会不自觉的进入原有的套路当中,即使有突破,也只能在原来的体系当中。

这就像人们吃饭一样,在家的时候,因为眼前的可选种类较少,所以我们总能想到新的尝试,也容易明确自己可能想吃什么、不想吃什么;而一旦到了餐厅或者现在的网上外卖,花样众多的菜单这个时候却反倒让我们有些不知道该如何是好了。

再说一个相对学术一点的例子,人们都说“淹死的都是会水的”,意思就是说会游泳的人才经常跑到水里,但人总有失误,常在河边走哪有不湿鞋的。听上去似乎很有道理,但实际上却需要把这句话改为“淹死的很多都是在游泳馆里学会游泳的人”,美国的一项有意思的调查发现,因为游泳馆都是严格按照标准动作教授游泳技巧的,而且游泳馆的水下环境相对单一,大多数人在游泳馆里学会的游泳在真正有经验的游泳者眼里,只是做到了能游,但这跟会游显然还有很大的实践距离。但是学习者往往自己意识不到这样的差距,所以经常会因为游泳教练和游泳馆设施的专业化而对自己的真实情况并不了解。相信大家也都有过类似的经历,在刚刚学会什么技能的时候,总是喜欢进一步尝试和体验那种会的快感,比如刚刚学会开车、刚刚学会打高尔夫……在职场上比如新人刚刚学了项目管理、刚刚知道了戴明环……在这种因为配套的完善和安全性给很多游泳者带来的错觉下,他们开始“大胆”地尝试着在自家泳池、在陌生的场馆,甚至是在野外下水。于是,因为各种外界因素的复杂性带来的困扰无法被自己解决,造成了很多“会游泳”的人出现了溺水。专业化在这个时候不但没能帮助他们,却成了这些让人遗憾的结果的推手。

所以说,越是“系统”和“完善”的配套,其封闭性就越好,逻辑也会越严谨,学习过程固然可以实现无缝连接和相对高效,但学习本身却是全息的、充满变化的实践和再创造的过程,而不是为了复制这么简单的事情,成长也才会真正有效地发生。为了适应短效的,一城一地的“高效”学习,很容易让人出现两种状态,一种状态是杂而浅,什么似乎都会,什么又都不深。学习是自己的事,如果被托着走,时间一长,人站都站不起来;另一种状态则是大家都一样。系统化的配套被改变是很难的,因为它太“系统”了,这样不变的系统培养出来的人,就会像被复制的一样,“专业”的除了那个点,其他什么都干不了。就像早期我们学英语一样,严谨的语法、丰富的词汇,从基础到高阶的体系,看上去是如此的让人敬畏。但遗憾的却是,大多数那个时期的学习者都几乎不会用英语表达自己哪怕再简单的情感。

接下来,我们再看一个我们这个时代背景下关于配套可能对我们不自知的深刻影响。

中国菜一直都是享誉世界的美食,它的丰富多样、色彩纷呈总会令许多外国友人赞叹不已。大江上下、东南西北,饮食文化也是各具其地方特色,厨师们更是各有各的绝活儿。但是,有一样东西,只要是一位中国菜的厨师,就都会视其为首要的核心工具,那就是刀。刀功在我们中国的厨房里,一直扮演着非常重要的基础而关键的角色。如何握刀、如何站位、如何用力、节奏怎样都是很有讲究的。而我们国家的菜刀种类不多,不是十八般兵器那样各有用途。厨师们,一人一刀,面对着案板上的多款食材,选择什么样的刀法,是切、砍、劈、剁,还是斩、削、片、拍,需要因情况而定。而每一种刀法中又细分多类,比如就是切,就可以分成直切、推切、拉切、锯切、滚刀切等等,要熟练掌握各种原料适宜用什么刀法进行处理,同时掌握食材要形成的块、丝、丁、米、片、茸等,以及加工的程度怎样,更是穷一生也难以尽学其技。悠久的传承,给予了我们在“不变”中,找到应万变的精髓。

与我们中国不同的是,法国菜在世界上也是名声远播的。而法国师傅们做菜的工具,跟中国一比就要琳琅满目得多了。记得以前还听过这样一个笑话,中国人到欧洲留学,与一个欧洲人为邻居。几天后,中国人厨房里香气四溢的味道馋坏了欧洲人,于是欧洲人拿着小本子过来讨教,中国人大显身手了一翻后,欧洲人还是摸不着头脑,追问着:“盐放多少克?油放多少克?水放多少毫升?”中国人膛目结舌,无以作答。后来他到欧洲人的厨房去指点,发现厨房像个实验室,量杯、量筒一应俱全,还有厨具刀具森然排列,俨然一个兵器库……最后中国人发现自己不会做菜了。笑话虽然有取笑人之嫌,但也足以体现我们与西方在处理问题上迥然不同的哲学。多彩的世界和同样多变的自己,总有不一样的碰撞。

中国是一个写意的国家,讲究鹤鹤相唳、龟龟相顾的精神传承。可是这种方式却呈现出了传播的机会性、差异性和全息性。师傅领进门,修行在个人。要配套,自己想办法。学习与成长需要靠自己,学招式也是为没招式。这就使得得了传承的人,心领神会,状态高得吓人,不得传承的人则如入五里雾中,迷惑不解。而这样的学习又不能靠言传,所以人们容易有一个错觉,祖先留下的东西没啥用!

西方主流意识则是基于笛卡尔机械论的思维,测量、比对、拆分、重组,固然其有快速复制某些可见事物的优势,但在理解整体时,却往往形相近而意相远,这也就是为什么有一次一位老师跟我说在西方,心理学研究有五大分支三百多个流派,研究数据更是多如牛毛,可是却还是不能帮助我们根本地认识人心究竟是什么。

而基于对本民族精粹的无法理解、社会生活近百年来的艰辛困苦和对自我成长从无间断的追求,自改革开放以来,怀着“他山之石,可以攻玉”的美好愿望,我们努力试图“跟上时代”。西方思想正是在这个契机下,凭借其自身的局部简单体系的优势,就像是奥卡姆剃刀一样,从各个领域,似乎毫不费力地切入了很多国人的心。

但是学习成长有其自然的规律,宋朝杯酒释兵权而延续下来的死读书、读死书的教条与纸上谈兵,以及工业革命带来的物质和信息的极大丰富,都不能改变规律本身——学习是另一种创造,也就是把自然的、他人的经验,通过各种方式传递到自己的身上,变成自己的体验。而最后的价值则是转化成自己的技术与行为,这个学习的过程才有机会完成,成长也才会真的实现。如果配套全、环境好,对于当年创造这个配套、环境的人来讲,是全面掌握并应用技术的一代人,而对于在这样的状态下学习的人,却只能是貌似学会,却永远无法知道真正的技术变通点。古希腊哲学家赫拉克利特所言“人不能两次踏进同一条河流”,从学习角度来看,也是在说,自己的永远是自己的,同样别人的,也永远只是别人的,即使他再想告诉你他(她)经历了什么。

聊到这儿,不禁想起了近代洋务运动代表人物张之洞先生在他的《劝学篇》表达的“中学为体,西学为用”的思想,很适合我们这个时代的人借鉴。找回并守住我们每个人自己的意,说清自己是谁,要往何处去,明确自己精深的方向;然后再根据自己的情况,进行相对专业的学习与训练(毕竟这个信息爆炸的时代可学的细节太多了),并在实践中不断提升、进化自己的意,淬炼自己的术,身心成长才能良性发展。不然,在这个东西方文化交汇的时代里,容易被配套完善所编织的“成长”幻觉所左右。到那时,不但不会凝聚起我们进步的实际动力,反倒制造了困住自己的意识牢笼!相信这一定不是我们希望看到的局面。

西瓜本来是圆的,不是吗?

祝愿大家在未来日子里,

能够学而有精,

习而有成,

生活越来越好!

往期精彩回顾

请发表评论